Один из его героев говорит: «А без меня народ неполный». И никому не приходит в голову не доверять этим словам или сомневаться в этой наивной простоте, которая составляет у Платонова приземленную, как бы сознательно не поднимающуюся над землей мудрость.

Один из его героев говорит: «А без меня народ неполный». И никому не приходит в голову не доверять этим словам или сомневаться в этой наивной простоте, которая составляет у Платонова приземленную, как бы сознательно не поднимающуюся над землей мудрость.

Человек вы — талантливый, это бесспорно...

Человек вы — талантливый, это бесспорно...

Письмо А. П. Платонову, 18 сентября 1929 г.

Платонов сумел написать свои тексты вот этим, каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания. И глубина этих постижений равна именно перворождению, зарождению, тому моменту сознания, когда еще ничего не выражено. Может быть, Платонова надо читать детям, может быть, они поймут это легче — и вовремя.

Платонов сумел написать свои тексты вот этим, каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания. И глубина этих постижений равна именно перворождению, зарождению, тому моменту сознания, когда еще ничего не выражено. Может быть, Платонова надо читать детям, может быть, они поймут это легче — и вовремя.

А дома я достал маленькую книжку Платонова, развернул «Железную старуху», прочел о том, что червяк «был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой старик», и заплакал...

А дома я достал маленькую книжку Платонова, развернул «Железную старуху», прочел о том, что червяк «был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой старик», и заплакал...

Ю. Нагибин, «О Платонове»

Выступление на 10 съезде Союза русских писателей (1999)

Не один я, должно быть, все последние годы жил с ощущением того, что общее наше строительное укрепительное дело вспоможения Отечеству получается плохо. Не одному мне являлись подозрения, будто мы, каким-то образом оказались не там, где нам должно быть, — оказались на пустынном берегу, от которого Русь отчалила, и это осталось для нас незамеченным.

Для литературы больше, чем для любого другого искусства, важны восприятие, отзвук, взаимосвязь с читателем. Литература вдохновляется, питается энергией ответной волны. Мы тужимся восстанавливать разрушенное, складывать разрозненные части воедино, но они выскальзывают из наших рук и рассыпаются без того цементирующего состава, который есть читательское внимание. И глухая тревога охватывает нас, — никогда еще не были мы столь искренни в своем гневе и боли за Россию, никогда еще в попытке сказать громко и значимо слова всеобщей мобилизации не выкладывались мы до столь жертвенной опустошенности. Что же, напрасно? Чтобы ответить на этот вопрос, в расчет надо брать немалые стада, пасущиеся на наших добродетельных засевах. Большие, вдесятеро большие стада, срывающих цветы, чем тех, кто поставляет дурно пахнущие блюда. Эти количества читателей, как бы ни казались. С одной стороны, они нам велики, с другой — малы, решающей роли не играют. Они лишь подтаивающие с разных концов стороны айсберга. Развернись завтра под изменчивым ветром айсберг, и не наших читателей убудет, а наших прибудет. Однако общее число останется примерно одинаковым. По сравнению с огромной массой великана, влачимого непогодой и вморозившего в себя культурную потребность, оно есть лишь малая частица этого великана. За десять лет число читателей сократилось едва ли не в тысячу раз, и это еще, надо думать, великодушные подсчеты. А что такое десять лет, как не один миг? Литература потеряла не только государственное, не только общественное значение, но значение органическое, личностное. После Октябрьской революции произошел не меньший слом народного бытия; и безвкусица, и пошлость также ударились в разгул, до такого не доходило. Вспомним, сразу после гражданской войны появились Шолохов, Леонов, Булгаков, Платонов, талант молодого Есенина возрос до гениальности, при этом каждый из них принимал новую жизнь в сомнениях и борениях, которые, казалось, должны были сказаться на литературе. Но этого не произошло, несмотря на тогдашнее разногласие, даже на прямую директиву агитпропа — взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы. Что такое для искусства уничтожить старые художественные формы? Это убить отечественное искусство, отменить национальную самовыговариваемость, заставить русский язык говорить не по-русски, из русской души устроить разлив и развес на все вкусы. Не вышло. Вдумаешься: ведь значит что-то тот факт, что юная советская литература не стала ожидать толстовских сроков для написания «Войны и мира», а принялась создавать эпопею за эпопеей о гражданской войне тотчас же, по горячим следам, словно торопясь заявить неизменность и крепость отеческих художественных принципов.

В одной из последних статей Валентин Непомнящий сказал, что роковой ошибкой большевиков было то, что они не стерли с лица земли русскую классику и позволили ей спасти культуру двадцатого века, а тем самым спасти Россию. Парадокс — Василий Розанов считал, что русская литература своей безудержной критикой существовавшего порядка во весь девятнадцатый век погубила Россию, приведя ее к революции. Валентин Непомнящий уверен, что русская литература после революции спасла Россию. Спасла в таком случае чем? Той своей частью, которая русское крестоношение, тяжкое и бесконечное, из коего слагалась тогда социальность, существовала среди удивительных даров родного, вынесенного из прошлого, приумноженного настоящим, раскинутого по земле и душам. Оно, это крестоношение, неотделимо было от дивной поэзии народной жизни, из него-то ткалась и слагалась, выпевалась и выдыхалась, из этой обильной и яркой самопряди бытия, красота наших устных, а затем и письменных сказаний. Да и что такое художественность литературы, как не вязь родного с родным, любого с любым, как не чуткие страстные всполохи от прикосновения к душевным закладам, не предельная проницательности, не сказанность несказанного, ни целомудрие чувства, не слава нашему земному пути. Одна художественность, то есть красота русской литературы, в которую облекалась красота нашей самобытности, способна была спасти Россию, не дать забыть ее духовные и нравственные формы. Один русский язык, это неумолчное чудо в руках мастеров, в устах народа, занесенное на страницы книг, один ум, объявший собою всю Россию, способен был поднимать из мертвых и до сих пор поднимал. Но если так, если литература прошлого века спасла культуру России в XX, да еще продолжилась после революции лучшими своими качествами, в лучшей коренного свойства современной литературе, то, что же случилось потом — десять-пятнадцать лет назад, когда, получив подкрепление, она оказалась бессильной перед охватившем страну смятением?

И оказалась бессильной литература не только советская, но и эмигрантско-русская, пронизанная такой тоской и любовью к России, точно это было взысканием рая земного. Но как дряхлостью побило нашу, могучую книжную рать! В чем дело? Красноармеец Андрей Платонов, начинавший печататься сразу после гражданской войны, писал: «Труд — это совесть». Один из его героев говорит: «А без меня народ неполный». И никому не приходит в голову не доверять этим словам или сомневаться в это наивной простоте, которая составляет у Платонова приземленную, как бы сознательно не поднимающуюся над землей мудрость. Подобное же безусловное просторечие, точно валяющееся под ногами — только нагнись и подбери, а нагнувшись, поклонись его древнему и глубокому смыслу, — легкой найти и у красноармейца Леонида Леонова, и продразверстовца Михаила Шолохова. Революция была, прежде всего, социальным переворотом, со стороны социальной она посягнула на душу, отменив Небо, но труд она отменить не могла — разрушенную страну надо было восстанавливать. Труд, напротив, был теоретизирован, а «труд — есть совесть». Душа имеет два источника питания — Небо и землю, и секуляризованная обмирщенная душа тем старательней цеплялась за землю, чем туже перекрывалось Небесное сообщение. И зажавшаяся, однобокая, выжила, сыскав и в земле Небесные заклады. В эти годы мы часто вспоминаем слова Тютчева о народе: «Невыносимое он днесь выносит». Вспоминались они, конечно, и раньше. Иван Ильин, размышляя над ними, объясняет эту сверхвыносливость народа тем, что идет он, не сворачивая, по своим исконным путям. Точнее не скажешь. Исконное, родное, родительское, нагретое и исхоженное многими и многими поколениями, вобравшее в себя и опыт, и силу веков, и веру, и Голгофу, и Воскресение — вот солнце второе, незакатное, когда небесное солнце затянуто тьмой.

Вторая революция на этом веку в России, происходившая на наших глазах, страшнее, разрушительнее, подлее первой. Теперешние революционеры вкатили машину разрушения тайно и предательски. Знамена подлости осеняют их действия от начала до конца. У большевиков была идея. Даже если принять за истину, что они строили и укрепляли государство единственно для того, чтобы спасти свою власть и затем эксплуатировать ее по всему миру, то это сейчас, на виду установления единого мирового порядка, выглядит естественным в жестоком противоборстве, кто кого. У наших же плюралистов и реформаторов, певших поначалу сладкими сиренами, не водилось другой цели, кроме разрушения. И мировые притязания расползлись по миру раздувшимися от разграбления богатейшей страны пауками. Уже теперь появляются откровения вроде тех, что они, реформаторы, никогда не ошибались в России. Знали ей подлинную цену как страны, не способной вписаться в мировое сообщество, и народа, негодного для цивилизованной жизни. Это как раз и правда, если под неспособностью и негодностью понимать самостояние, не дающее России раствориться в чужих мирах. Но хулители-то не это имеют в виду. Цинизм сделался «святой правдой», труд как понятие совестное поруган, воспитанием народа стала его выбраковка. Платоновское «без меня народ неполный» потеряло смысл. Из всех отстойников и запруд потекла литература, возглавившая авторитетом искусства разрушение человека, его земли и миропорядка. Вот почему самая читающая в мире страна превратилась в едва ли не самую нечитающую. Эта была естественная и разумная реакция читателя на происшедшее. Его обманули и предали с такой жестокостью, какой, должно быть, в мире не бывало. И не разбираясь в одних случаях, кто его предавал и кто предостерегал, а в других случаях и способный разбираться, но желая в величайшем своем сокрушении делать разницу между теми и другими, подобно тому, как и мы, более просвещенные, не хотим видеть этой разницы между лучшими и худшими в стане переворотчиков, народ в инстинктивной потребности сохранить себя отпрянул от всякого печатного слова, как от проказы. Вот в этом «чистом поле» стал появляться новый читатель. Или переродившийся в современных условиях, или принявший в душу семена смятения и безысходности. Погребальная литература как активная часть сегодняшнего постмодернизма явилась следствием того прямого факта, что смерть в России превзошла жизнь. Повеяло тленом, и внутри его тотчас зашевелились черви как продукт разложения некогда здорового тела. И читают сегодня всех этих Сорокиных и Яркевичей из трупоядствующей словесности больше, судя по тиражам их книг, чем Виктора Лихоносова, Василия Белова и любого из нас. Таковы культурно-потребительские реалии России конца столетия.

Я взял сейчас крайнее направление в обедненной, грязной, темной литературе, чья продукция, назойливая и вызывающая, обильно рассеивается по всем городам и весям.

Впрочем, единственным крайним направлением ее считать нельзя. Там крайних, перехлестывающих одно другое изобилием скверны, немало. И все они находят спрос. Понятно, что пристрастие к ним — болезненное, временное, — как только оздоровеет жизнь, отступит. Оно уже и сегодня опаздывает относительно происходящих перемен. Россия выстояла — в этом нет сомнения. Она выстояла, если говорить, смещая времена, и о будущих, не менее тяжких и коварных испытаниях. Будут еще как смуты XVIII века и присяга неразборчивых патриотов на верность Лжедмитрию. Будет череда примеров на трон от боярских партий то польского, то шведского, то датского ставленников, будут шатания и нестроения, как обычно особенно злые на исходе напасти, будет еще много, даже и не бывавшее. Но прежде ополчения войскового, кладущего конец порядку, встает невидимое духовное ополчение, собирающее Божию правду со всех земель, и российских народов и водружающее ее как хоругвь посреди России, чтобы на ней скрижали не укрыли никакие расстояния и не заглушила никакая разноголосица. По ним, по этим начертаниям решимости и поступает народ, решая, собирать ему войсковую силу или мирно перебороть зло. И тогда точно путы спадают с рук и ног и выправляется сбивчивое дыхание. Как вдохновение, поднимается в людях воля снять с себя проклятие, наложенное нечистыми умами. Средь тьмы прислужничества появляются прокуроры, которые ищут справедливого закона для преступников, губернаторы, радеющие за свою землю, а в правительстве объявляются лица, глядящие на Россию мимо Кремля. Это что-нибудь да значит! У нашего писательского союза незапятнанная перед Отечеством честь во все минувшее окаянное десятилетие. Мы не отступим от праведности и совестности литературы. Кажется, тот же Розанов сказал о славянофилах, что они звонили в колокольчики, в то время, когда в стране гудел набат, призывающий к совсем иным действиям. Должно быть, и мы звонили в колокольчики, но не из робости и бессилия, а от того, что слишком густо был злом сам воздух. Но не предали мы ни земных, ни небесных крепостей, на которых стоит Россия, ни святынь наших, ни души, ни оружия, ни товарищей. Я не напрасно заговорил о новой литературе и новом читателе. Нет нужды оговариваться, что жизнь, в какой бы трясине ни купалась, все равно идет вперед, и обновление литературы неизбежно. Талант не имеет клиночного состава, но и он под влиянием внешних условий способен видоизменяться. Но изменения изменениями рознь. На той стороне литературы, где свобода самовыражения творит «чудеса», читателей сегодня больше, и книги выходят легче. Ну и что стоит шагнуть в ту сторону? Нутро не пускает? Подскоблить нужно от наростов, сделать, что-то вроде пластической операции. Язык не дает? Подцензурить язык, чтобы всяких бабушкиных зарослей поменьше. Но переход туда у нашего брата, как правило, не получается. Не та порода. Да его там и не примут как равного. Однако поклониться чужим пенатам, из-за желания понравиться — позубоскалить над промашками природы в изобретении русского человека, позволить героям «мать-перемать» или обучить их новоязу, выпить мертвецкое, укладываясь с женщиной в постель, пригласить для услуг читателя — ну что же тут такого, кажется? Бог с ним! В мире, где торгуют государствами, мелкая спекуляция, действительно неизбежна. Но чтобы спекуляция называлась спекуляцией, нужно, чтобы рядом незыблемо держала за собой место праведная жизнь. Повторю: народ наш спасался во все времена исконными путями. У исконного, самобытного, родного есть все для удобной и безбедной, и красивой жизни — размер нашей души и свойство нашего характера, слепленной им и для него. Как бы ни сгибали наши перерожденцы спины, в какую бы одежду ни рядились, в какую бы привозную ипостась ни ударялись — везде они будут чужаками и межеумками, повсюду на них будет проступать клеймо вора, обворовавшего самого себя. Там, в родном, и надо искать читателя. Оттуда он и придет. Не заманивать его, не заискивать. Не повышать голоса, а выдохнуть из души чистейшее слово, и так выдохнуть, чтобы высеклись сладкие слезы и запело сердце. Мы умеем это делать. И мы обязаны это сделать.

Опубликовано в журнале «Звезда», 2011, № 1

Ну вот и наступил Новый год. Новое столетие, новое тысячелетие... с чем можно было бы нас и поздравить, в том, в основном, смысле, что и девяносто девятый, и двухтысячный прожиты, и мы еще живы, и слабоумие этого перехода можно считать почти законченным... если бы не одна замечательная народная примета, что год грядущий проживается так, как ты сумеешь прожить свое первое января. Имеется ли в виду похмелье, неизвестно. Но, может быть, и две тысячи первый год в масштабах следующего тысячелетия является таким «первым января» для всего человечества, которое в большинстве своем состоит из нас с вами. Еще недавно, в декабре, в моде были анкеты и вопросы: что из двадцатого века перейдет в двадцать первый, что пройдет эту проверку, что тленно, что нетленно... и кое-как живущему авторитету, не уверенному в том, что он успел сделать в том веке и на что он способен в следующем, предлагалось поважничать для грядущих поколений... последний спазм затянувшейся дискуссии о многочисленных «концах» — то света, то литературы, то истории, то утопии, то агрессии, — всего того, что происходило на мировых интеллектуальных уровнях: затянувшийся на пятилетку кофебрейк.

Ничего не кончилось. Ничего и не началось. Условность стала очевидной. И все-таки одна вещь только что кончилась, а другая началась. А именно — вся литература, написанная до первого января, оказалась литературой прошлого века. А что написано первого января века двадцать первого, нам пока неизвестно.

Кого еще убьешь, кого еще прославишь,

Какую выдумаешь ложь?

То интернета хрящ... скорее вырви клавиш,

И щучью косточку найдешь.

Одна отечественная струна показалась мне, в свете этих многочисленных анкет, по-чеховски звучащей в тумане будущего: в начале века двадцатого скончался наш замечательный утопист Николай Федоров, не успевший прославиться, будучи непрочитанным и неизвестным, но именно так проникший очень глубоко. Невероятная, с точки зрения здравого смысла, идея воскрешения всех мертвых как единственного пути для счастья и продолжения человечества, как практического способа победы добра над злом — вот эта истовая мысль не читанного никем философа оплодотворяла, однако, еще в девятнадцатом веке умы Льва Толстого, Достоевского, Владимира Соловьева. Утопия как раз и работала. В двадцатом веке, тоже не столько по чтению, сколько по какому-то внутреннему слуху, идея эта воплотилась в практике Циолковским и в искусстве Филонова, Платонова и Заболоцкого. И, по-видимому, можно допустить, что двадцать первый век сохранит из двадцатого как раз то, чего не могло быть ни в восемнадцатом, ни в девятнадцатом, а могло быть только в России: в частности, этих художников советского периода, потому что их совсем уж не могло быть. История утонет в прошлом веке, утопия — непотопляема. И вот — ЗНАК: между первым января и Рождеством почти пропущена знаменательная дата: пятидесятилетие со дня смерти Андрея Платонова. Мы можем встретить этот новенький век попыткой вспомнить этого человека. И таким образом отметить и то, и другое: здравствуй, двадцать первый век — тире — здравствуй, Платонов.

Несмотря на достаточную условность разделения истории на столетия, некоторая симметрия веков все-таки наблюдается. Молодой век, старый век, и даже переклички. Набоков и Платонов родились в одном году — в тысяча восемьсот девяносто девятом. Таких разных прозаиков и одновременно двух крунейших представителей литературы двадцатого века представить трудно. Такое впечатление, что литература двадцатого века ходила в один и тот же класс в школе, если не в один и тот же детский сад. В тысяча восемьсот девяносто девятом году, кроме этой гениальной двойки, родились также Юрий Олеша, Леонид Леонов, Константин Вагинов, Надежда Мандельштам... если провести сравнительный анализ судеб и текстов этих урожденных детей девятнадцатого века, то станет жутко. И ничего менее общего и более жуткого, чем попытки этих людей оправдать или оправдаться, представить невозможно. Однако, опуская соблазнительное мечтание о том, кто же это у нас родился в тысяча девятьсот девяносто девятом году, и прозревать будущее литературы сквозь мокрую еще пеленку, следует отметить, что столетия этих писателей выпали так густо, еще и объятые двухсотлетним юбилеем Александра Сергеевича, что многим не досталось нашего внимания по справедливости. И прежде всего — Андрею Платонову, погребенному под Пушкиным с Набоковым (в чем ни тот, ни другой не повинны). «Они любить умеют только мертвых...» И эта наша способность оказалась сомнительной... Так что это пятидесятилетие его смерти, которое мы здесь отмечаем, спохватившись и снова опоздав, является лишь попыткой компенсации практически пропущенного юбилея девяносто девятого года.

Судьба большого писателя в России каким-то образом сказывается и на его послесмертии. Как будто текст его творчества продолжает не только учитываться, но и дописываться. Это стало традицией, частью нашего подсознания, ну действительно, послесмертие Гоголя или Пушкина полно тех же мистических знаков, шуток, каламбуров, бредков, какими была наполнена и их жизнь. А послесмертие классиков советского периода, помноженное на особые коэффициенты исторического времени, становится тем более впечатляющим. Скажем, даже истории с их захоронениями. Если Булгаков действительно произнес не только фразу про «рукописи не горят», но также и фразу «О, учитель, укрой меня своей шинелью», то история с тем, как на его могилу улеглась плита с могилы Гоголя, не может быть объяснена никакой советской властью. Или если мы не можем найти, что объективно, могилы Осипа Мандельштама, и на этом безмогилье вырастает десяток свидетельств очевидцев, как и где он умер, или даже попытаемся впоследствии, исправив все исторические ошибки, все-таки воздать должное трагическим судьбам русских авторов, то и с памятниками начинаются какие-то гоголевско-виевские чудеса — «поднимите мне веки, дайте ЦК». К памятнику Мандельштаму, чудом воздвигнутому во Владивостоке в девяносто восьмом году, все-таки протягивается рука из небытия, отбивая и нос, и пальцы. К ... Недавно прошел сюжет по телевидению о краже цветных металлов, ставшей показательным бедствием нашего отечества, и среди прочих экономических и производственных потерь вдруг возникают потери культурные. Лежат бок о бок спиленный памятник Чижику-Пыжику и отпиленная голова Зощенко. А памятники каким-то чудом были открыты в один и тот же день. А теперь эти существа оказались рядом отрубленными. Все какие-то знаки, знаки, знаки... Свидетельства бесспорного варварства, но в то же время и еще чего-то.

Платонов похоронен на армянском кладбище, могила его цела, есть куда прийти. И пятого января это надо сделать. Судьба Платонова в основных своих моментах известна его читателю, а именно — рождение в Воронеже, в пролетарской семье, полная внутренняя молодая адекватность революции и изменениям, а потом, после слабых «кузничных» стихов — вдруг необъяснимый прорыв гения. Гения, ни разу не узнанного, и одновременно сразу признанного. Какой все-таки был гениальный критик наш вождь и учитель Иосиф Сталин. Ни одного гения не пропустил. И жирно-красным цветом написал поперек текста Платонова: «сволочь». И Пастернаку позвонил, чтобы распознать масштабы Мандельштама. В каждом случае реагировал с той же внимательностью, что и на Днепрогэс. А может быть, и советники были квалифицированные. Платонов не сидел, Платонов умер, заразившись туберкулезом от своего сына, который привез этот туберкулез из лагерей. Умер Платонов или погиб? Он прожил полвека. Ровно полвека в веке двадцатом. И полвека его у нас в этом веке не было. Какая-то важная половинка определена именно житием этого человека. А смысл, дух его текстов оказался настолько опережающим время, что не только внешние цензурные и идеологические запреты остановили жизнь его прозы в нашем сознании, но все-таки и сама эта проза. И сегодня, здороваясь с Платоновым уже в двадцать первом веке, эта часть его запретности является более важной. Почему же так трудно его читать? Почему так трудно читать тексты, написанные предельно простым языком, предельно обедненным словарем, о предельно простых людях, о предельно ясных любому человеку ситуациях и положениях? В чем же состоит эта трудность, если все так сознательно облегчено? И вот — уже признак возраста — как будто бы раньше Платонова было легче читать. Платонов для моего поколения возник во время оттепели, год, наверное, был пятьдесят восьмой, вместе с Фолкнером. И до сих пор я не могу разъединить эти две книжки в своем сознании — «Семь рассказов» и голубую книжку «В прекрасном и яростном мире». Напечатано в обеих было то, что можно было напечатать. Хорошие, знающие и понимающие люди насытили обе в палец толщиной книжки максимумом допустимого. И мы охотились за этими книгами на протяжении целого месяца, каждый день спрашивая, не поступила ли. И наконец поймали. Начался запой Платоновым. Но это был запой чистого стиля. Книга Платонова была максимально освобождена от идейного содержания. Только нежность, только любовь, только дети. И совершенно новый язык. И это, так сказать, детское издание Платонова вполне сливалось с нашим детским же сознанием, а тоска по свежему, невостребованному стилю напаивала молодой стилистический голод рождающихся авторов. Так было в Ленинграде. Молодой автор жаждет невостребованного стиля. И поэтому должен что-то открыть для себя сам.

Платонову подражали, с тем или иным успехом, претворяли, и все это было все-таки внешним. В той мере, в какой писатели той волны осуществились, они впитали в себя по мере сил и возможностей его стилистику — и забыли. Сейчас она растворена в опосредованном виде. Когда, кстати, возникла в перестроечное время новая потребность невостребованного стиля для новой волны начинающих открывать рот писателей, то таким невостребованным стилем вдруг оказался Л. Добычин. Наверное, и этот пропущенный стиль оказался растворенным в последующем письме, и Добычин дозревает до более самостоятельного прочтения. В конце концов, человека, который пишет ямбом, уже не упрекают в подражании Пушкину. Зато последнему русскому поэту, который все-таки сумел открыть свою поэтику и настоять на ней, Иосифу Бродскому, до сих пор, считается, подражают слишком многие. Имитируют. А потом ведь окажется, что просто так можно писать, «техника», и опять окажется важным, кто и что ищет. Если считать стилистическое влияние Пушкина или Гоголя, Платонова или Добычина, Заболоцкого или Бродского уже пройденным, тогда остается все-таки читать, что они написали.

И вот когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Платонов написал, и возникает эта неизъяснимая трудность чтения, и какое-то проваливание, щель между наслаждением и страданием. Ибо, может быть, в силу торжеcтвенности момента, а может быть, и вправду, я не знаю никакого другого писателя, во все времена и эпохи, которому удавалось бы с такой силой и непереносимостью передавать сочувствие, жалость и любовь к живому. Жалость и любовь такой силы, что почти равны убийству. Любовь — вещь невыразимая, в этом большая часть ее содержания. О любви, про любовь — но не любовью же писать... Сокровенность, сочувствие, выраженные в платоновских текстах, сочувствие человеку, живому существу, обреченному на страдание и смерть, выражаются с такой силой, что как бы сам начинаешь страдать и умирать в той же мере, что страдают и умирают его герои, и это не область сладостного воображения и сопереживания от любого другого чтения хорошей литературы, а нечто большее, нечто почти патологически невозможное.

Получается, что чтение любой страницы Платонова еще является и очень сильным упражнением души. А душа, особенно растренированная, начинает болеть тоже как бы не по поводу того, что выражено в слове, а по поводу собственной неупотребленности, заскорузлости, невоплощенности, и таким образом сострадание оказывается состраданием не к другому, а состраданием к самому себе. Как будто в нашем нетренированном, неразвитом сочувствии, в нашей попытке сочувствовать другому выявляется вся безнадежность собственного положения.

Зачем же тогда такие тексты? И в ком они могут зазвучать? И страшно, и не нужно, и не хочется думать о перспективах двадцать первого века, но они, безусловно, связаны с эсхатологией, наукой о конце света. Ибо что можно записать за бесспорную заслугу веку двадцатому, это некоторое понимание места человека в универсуме, зарождение экологического мышления, накопленного, к сожалению, слишком дорогой ценой разорения всего живого и обеспечивающего жизнь. И в той мере, в какой эта жадность, и хищность, и жестокость человека оказались осознанными и претворились в опыт, в такой же степени и возможна жизнь на этой планете в веке двадцать первом. И Платонов, необыкновенно тонко чувствующий, может быть, из утопичности еще федоровско-вернадского розлива, всю эту проблему, предчувствовавший ее, может оказаться вдруг писателем необыкновенно актуальным, ибо выражал он эту мысль о будущем человека в виде любви к нему и сочувствия к нему. А если представить себе более тяжкие перспективы выживания человека, то станет понятно, почему он пользовался такими простыми словами. Это какое-то ощущение пещерного еще христианства, пещерного и в дохристианском смысле, в платоновском. Я не знаю, не изучал и не думаю, что Платонов был знатоком Платона, но созвучие это, наверное, как-то могло на него влиять в любом случае, и это знаменитое, расписанное Камю состояние платоновской пещеры и зрение целого мира через щель очень напоминает мне вхождение платоновского слова в жизнь. Вот какие слова мы подберем, когда утратим все. Может быть, на уровне именно чувства и большого страдания доходит и смысл сказанного Платоновым. Так что, провозглашая его через пятьдесят лет писателем именно двадцать первого века и писателем будущего, я не только радуюсь за судьбу гения, который может получить признание, наконец заслуженное, сколько опасаюсь того будущего, в котором он станет понятен. Но тогда-то он нам станет необходим как воздух. Ни одна идея не воплощалась в этой жизни. Просто в этой жизни что-то возникало, и тогда оказывалось, что до этого была идея. И христианство не возникло, а оно было в человечестве и до рождения Христа, двухтысячелетие которого мы и отметили как главный юбилей в этом безумном и слабоумном переходе из века в век. Платонов сумел написать свои тексты вот этим, каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания. И глубина этих постижений равна именно перворождению, зарождению, тому моменту сознания, когда еще ничего не выражено. Может быть, Платонова надо читать детям, может быть, они поймут это легче — и вовремя.

8 декабря 2000

Не зная, с чего и как начать этот скоропалительный текст, я раскрыл однотомник Платонова в трех произвольных местах. Первое заставило меня усмехнуться над собою...

«— Чмокай на нее, чтоб ходила, — сказал Спиридон Матвеич. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пои...

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы» («Ямская слобода»).

Я потрогал свою шею и побрел по Платонову дальше...

«Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно» («Джан»).

Стало стыдно. Так. Дальше...

«Уже душа его — последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания, — уже душа его явилась наружу из иссохших тайников его тела...» («Седьмой человек»).

Стало невыносимо. Это уже не писатель, это Платонов.

«Прошу оставить как есть», «Прошу считать по-моему» — эти записи Платонова на полях машинописей, где при жизни писателя разворачивались его диалоги с редакторами, можно считать завещанием Платонова новому веку: авторской волей по отношению к его текстам и к так еще и не написанной биографии писателя.

Н. В. Корниенко, «Наследие Платонова — испытание для филологической науки»

В его произведениях преодолевается разрыв между безмолвием и звучанием мира. Своим парадоксальным языком и способом выражения идеи он устанавливает особые отношения между мышлением и временем. Язык Платонова, внешне неясный, вызывающий своей безусловной независимостью от норм и правил различные истолкования, в содержательных моментах близок глубинным интуициям русской духовной мысли. В ней угадываются полнота первичного Слова. Платонов следует за ним, в полной мере обладая его энергией и, в особенности, смыслом.

А. А. Дырдин, «Молчание и речь у Андрея Платонова»

Пафос платоновского творчества определяется идеей победы над Небытием. Изначально мысля категориями космическими, он пытается «переоборудовать» Вселенную в «уютный дом» для всего человечества. Эта идея обусловила главные темы его творчества и конструктивные принципы художественного миромоделирования.

Н. П. Хрящева, «„Кипящая Вселенная“ Андрея Платонова: динамика образотворчества и миропостижения в сочинениях

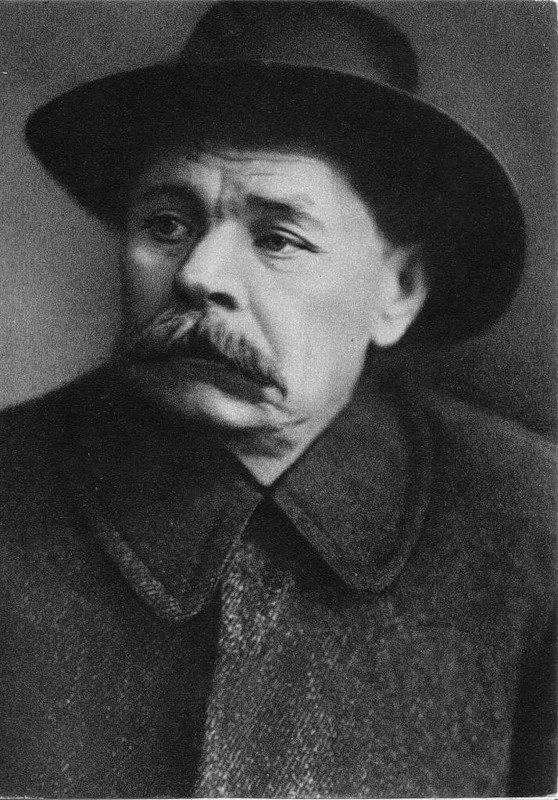

Умер Андрей Платонович Платонов

5 января скончался талантливый писатель Андрей Платонович Платонов.

Андрей Платонович родился в 1899 году в Воронеже. Тринадцатилетним мальчиком он поступил рабочим на паровозостроительный завод, где слесарем работал его отец.

В 1919 году Андрей Платонов служил в Красной Армии: помощником паровозного машиниста перевозил боеприпасы, потом рядовым красноармейцем участвовал в боях с белогвардейцами.

После гражданской войны Андрей Платонов закончил Политехнический институт и работал инженером по мелиорации и по электрификации сельского хозяйства; был главным инженером по изысканиям и по сооружению гидростанции на Дону.

В эти годы Андрей Платонов начал свою литературную деятельность. Им было написано более десяти книг рассказов и повестей: «Епифанские шлюзы», «Происхождение мастера», «Река Потудань» и др.

В годы Отечественной войны Андрей Платонов служил в рядах Советской Армии военным корреспондентом газеты «Красная звезда», честно и самоотверженно выполняя свой долг писателя-бойца. В эти годы были напечатаны его книги: «Броня», «Рассказы о Родине», «В сторону заката солнца», «Вечная слава».

В последние годы своей жизни, будучи тяжело больным, Андрей Платонов отдавал много сил работе над народным эпосом. В его обработке вышли книги: «Волшебное кольцо» (русские сказки), «Финист — ясный сокол», «Башкирские народные сказки».

Андрей Платонов был кровно связан с советским народом. Ему посвятил он силы своего сердца, ему отдавал свой талант.

А. Фадеев, М. Шолохов, А. Твардовский, Н. Тихонов, К. Федин, П. Павленко, И. Эренбург, В. Гроссман, К. Симонов, А. Сурков, Р. Фраерман, К. Паустовский, А. Кожевников, М. Пришвин, Б. Галин, В. Ильенков, В. Ковалевский, Л. Славин, И. Сац, Б. Пастернак, Е. Габрилович, В. Московский, А. Кривицкий, Н. Денисов, К. Буковский.

Гражданская панихида состоится в воскресенье, 7 января с. г., в 2 часа дня в Союзе советских писателей (улица Воровского, 52).

Похороны состоятся в тот же день в 3 часа на Армянском кладбище (за Краснопресненской заставой).

Литературная газета. 1951. № 2 (6 января). С. 3.